За завесой драматических изменений информационного поля российские финансово-промышленные группы, стремясь сократить издержки, последовательно ослабляют экологическое регулирование. Серьезное ухудшение состояния окружающей среды, или угроза такового регулярно влечет за собой волнения в обществе. Несмотря на жесткую реакцию властей на протесты, россияне не перестают требовать соблюдения прав на благоприятную окружающую среду и информацию о ее состоянии. Самая отчаянная мера — акция прямого действия — не редкость, и в последнее десятилетие различные формы мирного выражения несогласия были одними из самых многочисленных как в городах, так и в отдаленных населенных пунктах.

Деэкологизация российского законодательства и сложившаяся практика применения, вероятно, могут позволить частично решить краткосрочные экономические задачи, однако нанесут ущерб окружающей среде как в нашей стране, так и за ее пределами. Помимо этого, отрицая современные тренды в энергетике и промышленном производстве, Россия рискует остаться на периферии мировой экономики, не участвуя в таких глобальных процессах, как борьба с изменением климата и зеленый энергопереход. И наоборот, активное участие России в глобальной зеленой повестке дает ей в уникальный шанс построить экономику совершенно нового типа.

Включение в передовые процессы формирования нового мирового разделения труда позволит привлечь инвестиции, создать новую, более справедливую систему перераспределения богатств: от сосредоточенных сверхприбылей к большему числу высокооплачиваемых квалифицированных рабочих мест в разных регионах.

Активное возвращение зеленой повестки в российскую общественно-политическую дискуссию — вопрос экзистенциального характера. Наша страна рискует получить еще одну непоправимую катастрофу: природа будет разрушена до непригодного для человека состояния, а Россия отстанет от мирового прогресса. Говорить о том, как не допустить этого, надо здесь и сейчас.

Климат и экономика: потери России

В околовластных финансово-промышленных группах России традиционно распространено скептическое отношение к зеленой повестке и вопросам экологии: они считаются второстепенными по сравнению с задачами промышленного развития (или тем, что под этим термином представляется). Но хроническое экологическое неблагополучие несет нашей стране большие потери. Одна из причин, по которой еще до усилившейся конфронтации с Западом в Россию не приходили инвестиции и не ехали квалифицированные специалисты – тяжелое экологическое состояние российских городов. Многие развитые промышленные центры являются зоной настоящего экологического бедствия, показатели состояния окружающей среды в российских городах выглядят удручающе.

Между тем, состояние окружающей среды является одним из ключевых критериев отнесения городов к числу благоприятных для жизни — поскольку мировая среда в этом плане высоко конкурентна. Нашу страну в мире рассматривают как сырьевую периферию, в том числе и по причине плохой экологии. Накопленные с 2007 по 2021 годы прямые иностранные инвестиции из стран G7, Китая и Индии едва превышают 6% ВВП, и в основном это вложения в сырьевые проекты. В начале экономических реформ власти стремились к ежегодным инвестициям в основной капитал на уровне 28% ВВП, однако эта цель не была достигнута, и в последние десятилетия доля инвестиций стабильно держалась ниже 20%. Плохая экология была одним из факторов, сформировавших эту ситуацию.

Несмотря на то, что доля России в мировой экономике, по некоторым оценкам,едва достигает 3,55%, наша доля в выбросах СО2 — которые высоко коррелируют с выбросами вредных веществ в атмосферу — составляет 5%. Это говорит о том, что российская индустрия и низкая энергоэффективность жилищно-коммунального сектора генерируют куда больше экологических проблем, чем другие, более экологичные экономики мира. Вследствие сырьевой экспортной модели экономики масштабы загрязнения окружающей среды постоянно растут.

Выгодно ли потепление?

Другая история – традиционно скептическое и даже легкомысленное отношение к проблеме глобального изменения климата, которое, между прочим, несет России огромные убытки.: Тон постоянному подтруниванию над изменением климата в свое время задал Владимир Путин, который еще в 2003 году в процессе обсуждения ратификации Киотского протокола «пошутил«: «Меньше будем тратить денег на шубы и другие теплые вещи; специалисты по сельскому хозяйству говорят: вот и урожай зерновых у нас повышается, и дальше будет повышаться, и слава Богу».

Эти тезисы опровергаются данными российских ведомств. По данным официального ежегодного доклада Росгидромета об особенностях климата на территории России, наша страна «уязвима при неблагоприятных изменениях климата: рост среднегодовой температуры после середины 1970-х в два с половиной раза превосходит глобальный, что может повлечь высокий риск засухи в основных зернопроизводящих регионах, деградацию мерзлоты с ущербом зданиям и инфраструктуре, ускоренное таяние ледников с ростом опасности наводнений, лавин в горных районах».

Россия несет ущерб от изменения климата, измеряемый минимум сотнями миллиардов рублей в год. Власти не ведут по этому поводу централизованной статистики, но, например, совокупный ущерб от засухи уменьшения увлажненности почв в крупнейших сельскохозяйственных регионах составляет не менее десятков миллиардов рублей в год. Сопоставимые масштабы приносит и ущерб от таяния вечной мерзлоты в северных регионах России: инфраструктура там попросту не была рассчитана на подтопление мерзлых грунтов.

Все это – данные из российских официальных источников.

Авария на ТЭЦ-3 «Норникеля» в Норильске в 2020 году стала первым тревожным сигналом, предвещающим масштабные проблемы, с которыми столкнется российский Север из-за таяния вечной мерзлоты: тогда из хранилища электростанции вытекло 21 тыс. тонн нефтепродуктов. большинство из которых – около 15 тыс. тонн. Таяние вечной мерзлоты было названо основной причиной аварии: в результате этого у топливного резервуара внезапно просели фундамент и опоры и «оторвалось днище». В результате только официальный ущерб от одной (!) аварии был оценен более чем в 146 миллиардов рублей. К сожалению, из-за изменения климата и неподготовленности инфраструктуры на Севере, подобные аварии будут происходить все чаще.

Потепление климата «выгодно» России? Изменение климата уже наносит существенный экономический ущерб стране. В частности, агропромышленный сектор страдает от засух, а муниципалитеты российского Севера несут многомиллиардные убытки из-за таяния вечной мерзлоты и вызванного этим разрушения инфраструктурных объектов.России нужно как можно быстрее включаться в глобальную климатическую повестку. Вопреки распространенным мифам, это может быть очень и очень выгодно.

Зеленая энергетика: крупнейшая индустрия и самый перспективный рынок

Ошибочно полагать, что зеленая энергетика – это маргинальная отрасль, неспособная к самостоятельному существованию и конкуренции с традиционной энергетикой без государственных субсидий.Эти представления безнадежно устарели. По данным BP Statistical Review of World Energy, возобновляемые источники энергии (без гидроэнергетики) в 2022 году выработали 7,48% первичной энергии и 14,42% электричества в мире. Для сравнения, атомная энергетика, которую многие называют «безальтернативной» и «столпом» мирового энергобаланса, безнадежно отстала со всего лишь 3,99% и 9,19% соответственно. В странах Евросоюза доля возобновляемой энергетики в выработке электроэнергии составляет 28,51% (против 21,64% у АЭС) , а зеленая энергетика является крупнейшим источником выработки электричества в ЕС. В Германии, самой большой экономике Евросоюза, эта доля еще выше – 41%.

Совокупные вводы новых энергомощностей солнечной и ветроэнергетики, например, в 2024 году в мире составили 266,3 ГВт, что на 7,6% больше, чем совокупная мощность всех (!) электростанций единой энергосистемы России (247,6 ГВт), и сопоставимо с совокупной мощностью всех (!) атомных реакторов мира (399,4 ГВт). И это только ежегодные вводы, общая мощность всех солнечных и ветряных электростанций мира составляет 1952 ГВт, что более чем в пять раз превышает совокупную мощность всех атомных электростанций мира.

Годовая емкость мирового рынка солнечной энергетики сегодня составляет порядка 95 млрд долларов и к 2032 году, по прогнозам, превысит 300 млрд долларов; ветряной энергетики — 85 и 212 млрд долларов соответственно. Инвестиции в низкоуглеродную энергетику в 2024 году достигли двух триллионов долларов!

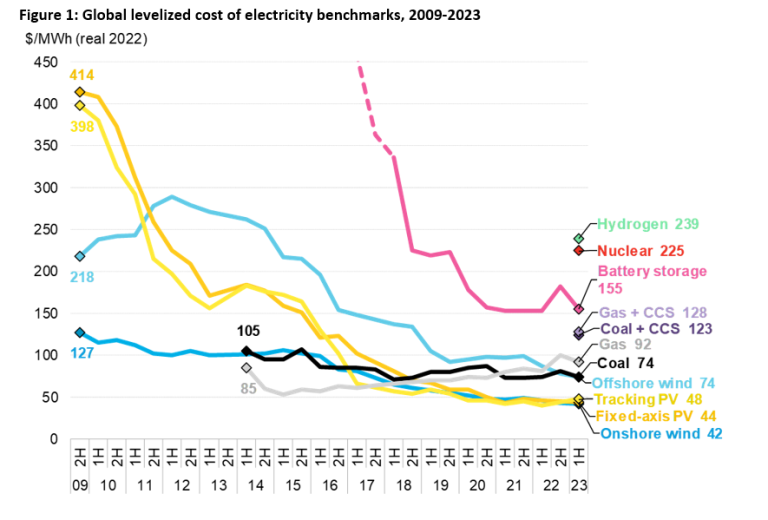

Все это никак нельзя назвать «маленькой» отраслью. Зеленая энергетика уже дышит в спину традиционным отраслям энергетики и скоро их обгонит . По темпам ежегодного роста с возобновляемой энергетикой не может сравниться ни одна другая энергетическая индустрия. Мало кто мог похвастаться такими прорывами в снижении капитальных и операционных затрат и повышении конкурентоспособности в течение последних 20 лет. По оценкам экспертов BloombergNEF, приведенная стоимость энергии, вырабатываемой солнечными и ветряными электростанциями промышленного масштаба, снизилась к 2023 году на 58-74% только лишь за предшествующее десятилетие, и имеет все шансы снижаться дальше за счет совершенствования технологий и увеличения эффекта масштаба.

Разговоры о том, что зеленая энергетика «может жить только за счет субсидий», давно утратили актуальность, это прибыльная и конкурентоспособная отрасль.

Будущие объемы рынка зеленой энергетики в мире поражают воображение. По оценкам Международного энергетического агентства, к 2050 году рынок оборудования и технологий для зеленой энергетики существенно превысит 1 триллион долларов в год — что эквивалентно сегодняшнему рынку нефти.

Россия и глобальный зеленый энергопереход

Россия может и должна выйти на этот рынок, мы располагаем для этого производственным опытом и квалифицированными кадрами. Сегодня, к сожалению, мы на этом рынке не присутствуем вовсе. Доля возобновляемой энергетики в первичном энергобалансе России согласно BP Statistical Review of World Energy 2023 составляет 0,29% (против 7,5% в мире и 14,8% в Евросоюзе), в выработке электроэнергии — 0,64% (против 14,4% в мире и 28,5% в Евросоюзе). Конкурентоспособных производств оборудования для зеленой энергетики и соответствующих технологий у страны по сей день нет. Создание их – ключевая задача экономической политики в России будущего.

Зеленая энергетика играет совершенно иную социально-экономическую роль, чем углеводородная: она не генерирует ренты и сверхприбыли такого масштаба, что они становятся источником коррупции и административного контроля над обществом. Вместо этого, наибольшая часть добавленной стоимости идет на оплату квалифицированного труда. Выход на мировой рынок оборудования и технологий для зеленой энергетики позволит России создать 5-7 миллионов высокооплачиваемых рабочих мест. Для сравнения, нынешней добывающей промышленности рабочие места особо не нужны, здесь занято всего лишь 1,7 млн человек.

Участие в мировом зеленом энергопереходе позволит России наконец осуществить давно обсуждаемый и желанный уход от сырьевой зависимости. Энергетические санкции Запада, как ни парадоксально, с этой точки зрения можно рассматривать как стимулирующий фактор: не нужно будет преодолевать невероятные сложности, чтобы вернуться на западные энергетические рынки и потом снова сформировать огромную нефтегазовую ренту с ее неизбежными негативными последствиями: коррупция, низкая эффективность, высокое загрязнение обитаемой среды.

Отказ от углеводородной зависимости и активное участие в «зеленом» энергопереходе приведут к формированию в России принципиально новых социально-экономических и политических условий, характеризующихся большей степенью социального равенства.

Постепенное очищение

Поэтапный и организованный уход от энергетики, построенной на ископаемом топливе, прежде всего угольной, будет способствовать резкому очищению окружающей среды в России. По данным Росстата, топливно-энергетические отрасли являются абсолютным лидером по загрязнению окружающей среды в стране: на их долю приходится 50% выбросов вредных веществ в атмосферу (а с транспортным сектором, который в основном работает на ископаемом топливе — 61%) и 62% отходов производства и потребления в стране.

Аргументы противников зеленой энергетики восновном сфокусированы на проблемах захоронения отработанных батарей, солнечных панелей и прочее. Но эти проблемы меркнут перед количеством накопившихся промышленных отходов на Урале (540 млн тонн) и в Сибири (420 млн тонн), в Забайкалье и на Дальнем Востоке (225 млн тонн). Добыча же каменного угля в России производит поистине колоссальное количество отходов: в одном только 2022 году по данным Росприродназора весь российский углепром произвел 5,6 миллиарда тонн отвалов возле угольных разрезов и шахт, а площадь нарушенных земель угольными предприятиями в одном только Кузбассе по официальным данным давно превысила 100 тыс. га. Эти угольные отвалы являются источником колоссальных социально-экономических проблем. Регионы добычи топливно-энергетических ресурсов, прежде всего угля, являются настоящей зоной экологического бедствия, последствия этого крайне негативно сказываются на здоровье населения. При этом экспорт российского угля в Азию сегодня зачастую убыточен, а крупнейшие покупатели российского угля – Китай и Индия –- очевидно планируют отказываться от его импорта. За этот убыточный экспорт расплачиваются граждане России здоровьем, финансовым благополучием и будущее экономики.

Заключение

Россия слишком долго не воспринимала всерьез повестку, связанную с охраной окружающей среды и изменением климата. Теперь наша страна несет вполне ощутимые потери, и упускает возможность для встраивания в новое глобальное разделение труда образца середины XXI века. Мы консервируем положение отсталой сырьевой периферии, где политическая и деловая элита занята лишь извлечением сверхприбылей ценой разрушения окружающей среды и, как следствие, нанесения непоправимого вреда здоровью и качеству жизни граждан нашей страны.

Вместо этого мы можем воспользоваться колоссальными возможностями, которые дает России глобальный зеленый энергопереход, и сформировать совсем другую структуру экономики нашей страны – без сырьевой ренты, с большим числом высококвалифицированных и хорошо оплачиваемых рабочих мест, с более справедливым распределением производств по регионам. Необходимо отказаться от сегодняшней концентрации денежных потоков лишь в нескольких крупных сырьевых регионах. Улучшение ситуации в области окружающей среды упростит привлечение инвесторов и квалифицированных специалистов в нашу страну. Системное решение экологических проблем, которое произойдет только в случае включения России в глобальный зеленый энергопереход, поможет резко улучшить ситуацию с состоянием здоровья россиян, увеличением трудоспособного и репродуктивного возраста, производительности труда, повысить качество жизни и творческие возможности граждан. Все это абсолютно возможно, нужно лишь избавиться от авторитарно-олигархической модели правления и обладать необходимой политической волей.

Нам так или иначе придется решать все обозначенные выше проблемы. Для этого нужно быть хорошо подготовленными, и не отбрасывать зеленую и климатическую повестку на периферию. Возвращение в эту повестку – залог нормального будущего для нашей страны, если мы не хотим оставаться вымирающей сырьевой периферией.